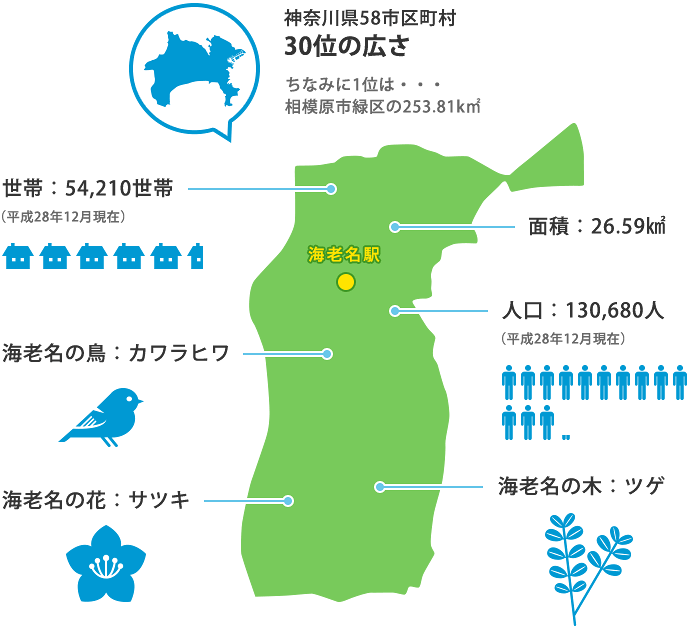

海老名市のプロフィール

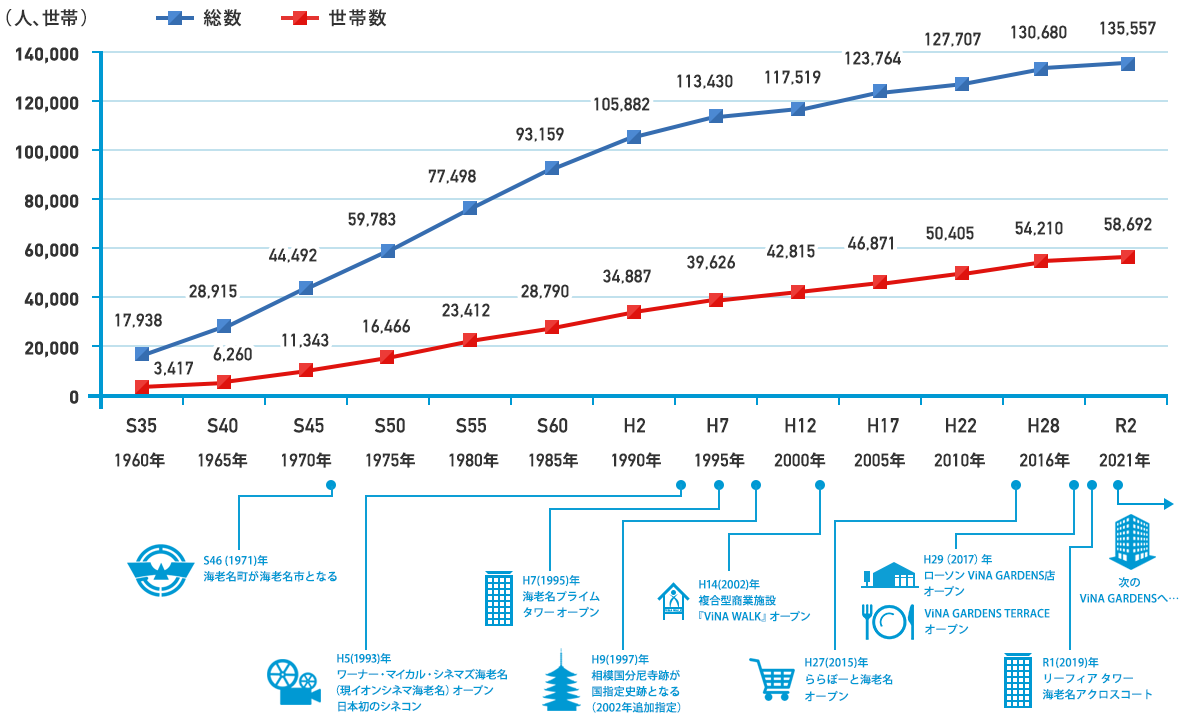

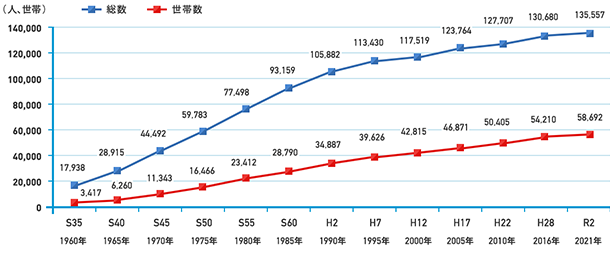

奈良時代の天平13年(741年)聖武天皇の国分寺・同尼寺の建立の勅命により、海老名の地に相模国分寺・同尼寺が建立され、この地方の中心として繁栄しました。明治22年4月1日の市政・町村制施行により、北部9ヶ村が合併して海老名村となり、南部8ヶ村が合併して有馬村となりました。その後、昭和15年12月20日海老名村が町制を施行し、さらに昭和30年7月20日町村合併促進法によって南部の有馬村と合併しました

(町村合併時の人口16,535人)。

1960年代の高度経済成長期には、首都圏という地理的条件に恵まれた海老名町にも、その影響が顕著に現れ、人口の急増、東名高速道路の開通、企業の進出など都市化が進み、昭和46年11月1日、新しく海老名市としてスタートしました(市制施行時の人口48,555人)。

海老名市

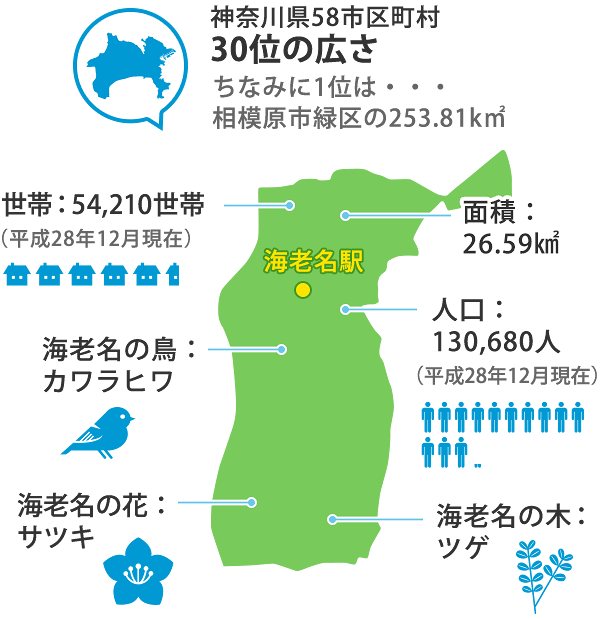

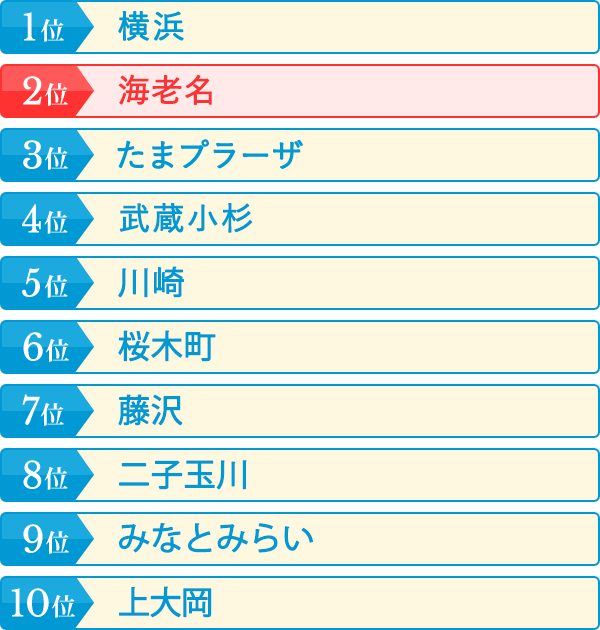

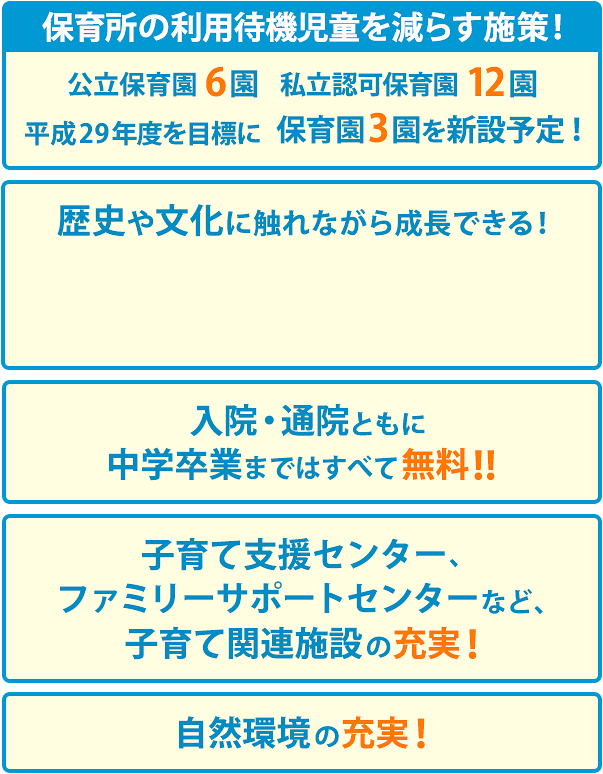

現在は、駅周辺に複合商業施設やマンションが立ち並び人口13万人都市となり、商業拠点としてまた農業の活性化等により、「快適に暮らす魅力あふれるまち海老名」を将来都市像としています。

駅から一歩離れると、緑豊かな丘陵地(東口)や、田んぼが続くのどかな風景(西口)が広がっています。さらに西口から15分ほど歩いた場所には、一級河川の相模川が流れていて、川の近くに整備された「県立相模三川公園」では、スポーツや川遊び、ラベンダーをはじめとしたハーブが美しいデザインで植えられているイングリッシュガーデンなど、四季折々の遊びがたっぷり楽しめます。

駅から一歩離れると、緑豊かな丘陵地(東口)や、田んぼが続くのどかな風景(西口)が広がっています。さらに西口から15分ほど歩いた場所には、一級河川の相模川が流れていて、川の近くに整備された「県立相模三川公園」では、スポーツや川遊び、ラベンダーをはじめとしたハーブが美しいデザインで植えられているイングリッシュガーデンなど、四季折々の遊びがたっぷり楽しめます。